風の盆の町で生まれた民藝品

おわら風の盆で知られる富山市八尾町を訪れると、町のあちらこちらで『桂樹舎』の和紙に出会います。飲食店の暖簾や角座、ペン立てやハガキ入れなどが町を彩り、地域の魅力を色濃くしています。ほんの少し前までこの町には、吉田桂介さんという人がいました。柳宗悦の「和紙の美」に感銘を受け、柳や芹沢銈介ら民藝の巨人と交流を持ちながら、自らの美意識を高めた人です。昭和の半ばから国内の和紙産業は衰退しました。八尾和紙は桂介さんがいたから生き残ったといっても過言ではありません。

型染め和紙の魅力を広める

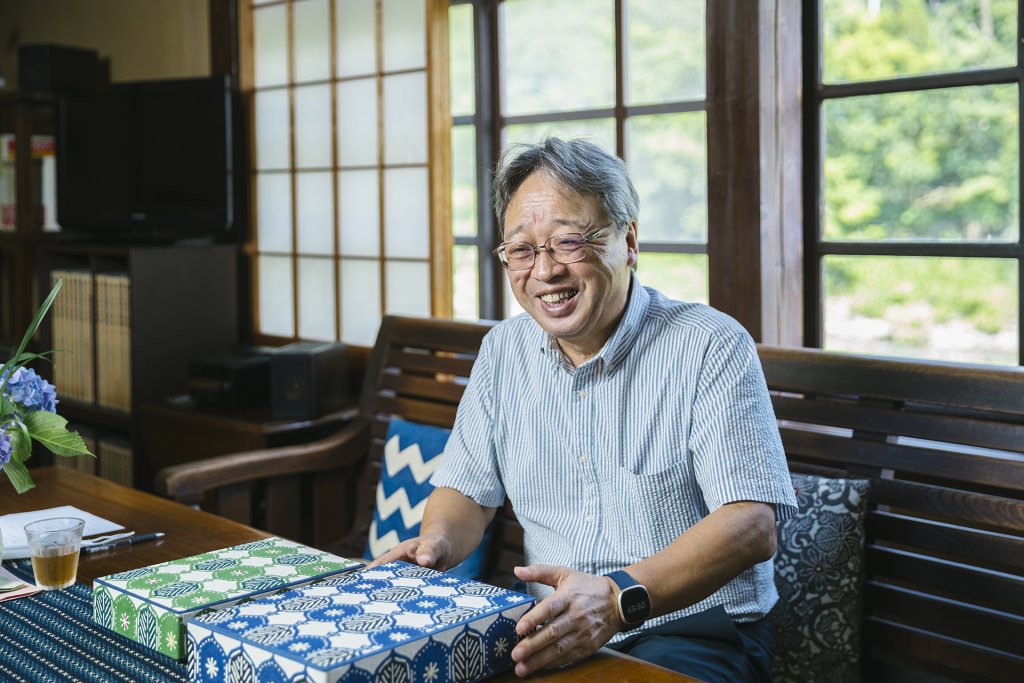

桂介さんの後を継ぎ『桂樹舎』を守る、吉田泰樹さんが話を聞かせてくれました。「戦後すぐに芹沢先生のカレンダーを和紙に染めるようになりました。そのうち、父もデザインを始めて染めるようになって。染めた和紙を何に加工するか考えるのが楽しかったのでしょうね」。昭和35年に越中紙社の加工部門として『桂樹舎』が立ち上がります。「父はものを集めたり見たりするのが好きで、そこからヒントを得たこととセンスが相まって、いい方に進んだのでしょうね」と泰樹さんは話します。

唯一無二の美しさを放つ

型染めは『桂樹舎』の顔になり、今も桂介さんの考えた図案が染め続けられています。泰樹さんは「たくさんの型紙があるので、期間を決めて展開しています。その時によって、あるものとないものがあってね」と言います。型染めは多彩な色を出せるのが強み。「アイヌ縞」「木の葉」の柄の文庫箱は、現在の定番商品です。大切なものを入れたりデスク周りを整理したり、何にでも使えます。

受け継いだ手仕事を続ける

作業場では手仕事が続けられています。紙すき舟の中には、楮(こうぞ)とトロロアオイの粘液、水が入っています。漉桁(すきげた)で原料を汲み、重さや透け具合をほぼ均一になるように漉くのが職人の腕の見せどころ。3枚を縦に並べたときに襖(ふすま)1枚になるような大きさの紙を漉いていて、日本の暮らしに合わせた寸法になっています。また漉いている横では、和紙をステンレス製の乾燥機に貼り付け、一枚ずつ刷毛で延ばして乾かす作業が行われていました。

たくさんの工程で職人が技を発揮

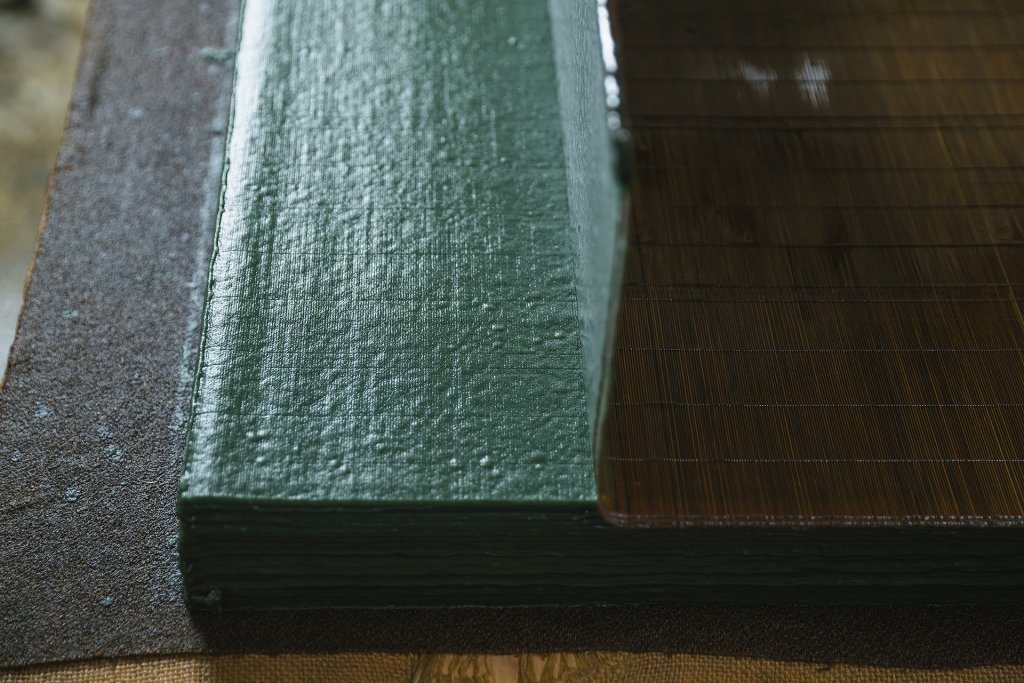

和紙にのせる糊(のり)は、もち米と米ぬかを蒸して、塩や石灰を合わせて作っています。塩には乾燥を調整する役割、石灰には防腐の役割があり、一つひとつの材料がそれぞれの役割を果たしています。型の補強には絹紗(きぬしゃ)が使われていますが「作っているところが少なくなってしまい、材料の確保がしにくくなってきました」と泰樹さん。紙の強度を高めるのにコンニャク糊をもみ込む職人、染めの作業をする職人らが、黙々と仕事を続けています。